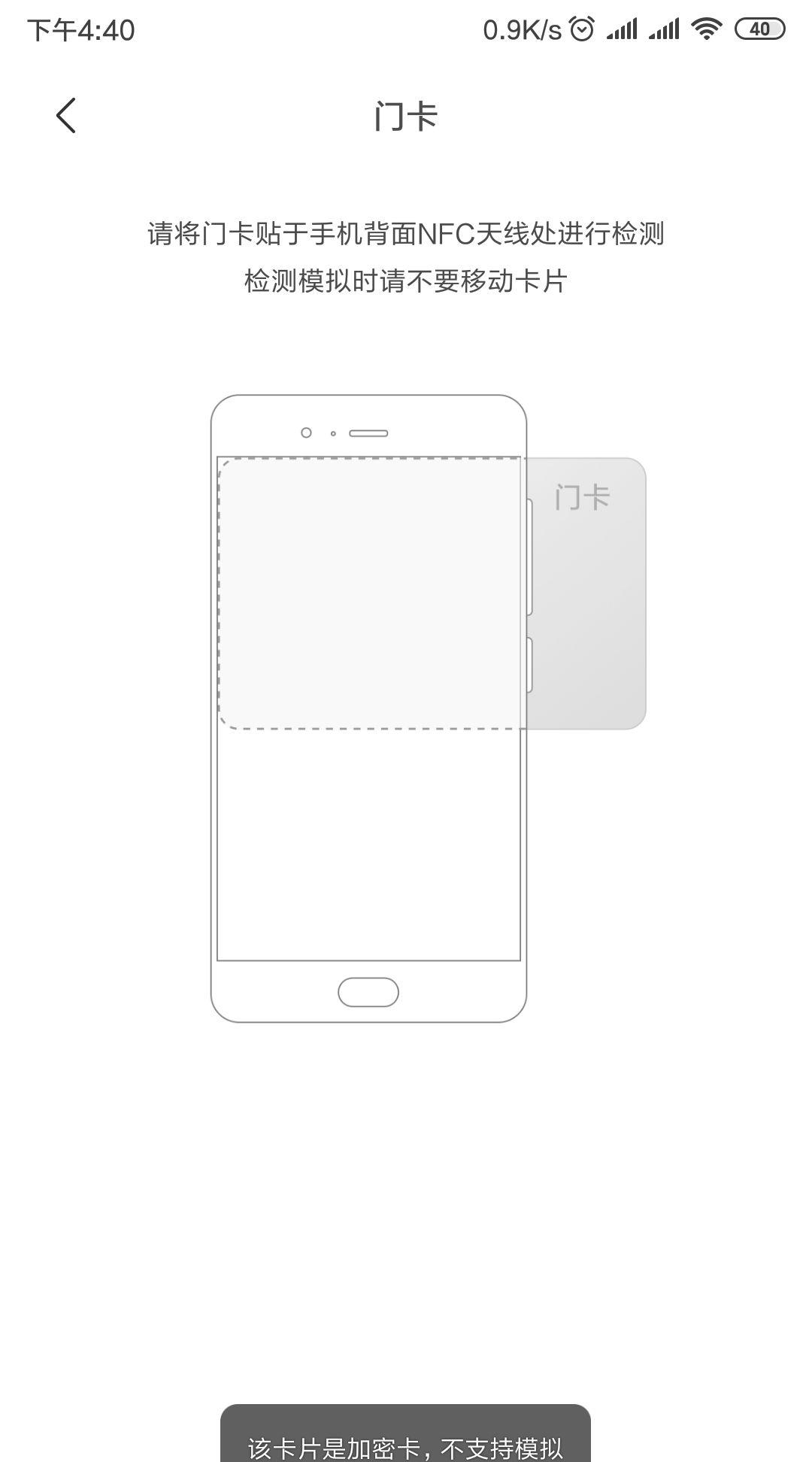

胡里奥·科塔萨尔的短篇小说《正午的岛屿》描述了对于海岛生活的幻想。一个机组乘务员,在正午时刻飞过一座爱琴海上的岛屿。在日复一日的飞行中,小岛在诱惑他、召唤他。某个时刻时间出现了分裂,他有了一个分身,果断舍弃了原来的自我,登岛。阳光和煦,海水温暖。而故事的结局里,飞机坠毁,他从海边打捞上来自己的尸体。科塔萨尔说,他觉得秘密的奇迹不会永远持续。我始终对热带岛屿抱有幻想。疫情第三年,我开始靠编织和美化海岛回忆度日。相册里东南亚海岛的日出日落、椰林海浪、沙滩趴体,从一些随手的记录,逐渐带上价值,象征着昨日世界的自由与快乐。四月的一个午夜,陷入政治性抑郁的我刷到了“浪人肥力”的一条朋友圈:“这个点的锡亚高……世界疫情真的结束了。”视频里,人们围站在一起,拿着酒瓶,在沙滩上弹唱、跳舞。之后,肥力近乎每天都会分享他的岛屿生活,蓝天白云是永恒的背景板,他冲浪、跳水、浮潜,整日在阳光和海水里浸泡。

胡里奥·科塔萨尔的短篇小说《正午的岛屿》描述了对于海岛生活的幻想。一个机组乘务员,在正午时刻飞过一座爱琴海上的岛屿。在日复一日的飞行中,小岛在诱惑他、召唤他。某个时刻时间出现了分裂,他有了一个分身,果断舍弃了原来的自我,登岛。阳光和煦,海水温暖。而故事的结局里,飞机坠毁,他从海边打捞上来自己的尸体。科塔萨尔说,他觉得秘密的奇迹不会永远持续。我始终对热带岛屿抱有幻想。疫情第三年,我开始靠编织和美化海岛回忆度日。相册里东南亚海岛的日出日落、椰林海浪、沙滩趴体,从一些随手的记录,逐渐带上价值,象征着昨日世界的自由与快乐。四月的一个午夜,陷入政治性抑郁的我刷到了“浪人肥力”的一条朋友圈:“这个点的锡亚高……世界疫情真的结束了。”视频里,人们围站在一起,拿着酒瓶,在沙滩上弹唱、跳舞。之后,肥力近乎每天都会分享他的岛屿生活,蓝天白云是永恒的背景板,他冲浪、跳水、浮潜,整日在阳光和海水里浸泡。

几个月前,肥力是失去一切的人。2021 年 12 月 16 日,一场 17 级的台风“雷伊“登陆了这个 438 平方公里的菲律宾小岛锡亚高(Siargao)。台风过境,岛上 90% 的房屋损毁倒塌,肥力投资两百多万的民宿兼餐厅“肥力厨房”,只剩下了一个钢框架。他一无所有了。

几个月前,肥力是失去一切的人。2021 年 12 月 16 日,一场 17 级的台风“雷伊“登陆了这个 438 平方公里的菲律宾小岛锡亚高(Siargao)。台风过境,岛上 90% 的房屋损毁倒塌,肥力投资两百多万的民宿兼餐厅“肥力厨房”,只剩下了一个钢框架。他一无所有了。

当时我还在媒体打工,被肥力拍摄的视频里,超级台风所展现出的摧毁性震撼。狂风暴雨的声音带着大地的怒气,巨大的椰子树被连根拔起、窗户碎裂、屋顶被掀翻。大自然用最原始的力量,给相信文明和进步的人类重击。肥力在台风后离开锡亚高,去了菲律宾的首都马尼拉。此时奥米克戎正在全球大流行,他感染了。我找到肥力,想知道在瘟疫、台风等巨大的“不确定性”面前,人要如何应对。当时,他的喉咙痛得无法接受采访。我感叹着他接二连三的倒霉,没想到第二天“不确定性”就降临到了我头上。老板要实行坐班打卡制度,我辞职了。随后我的日子急转直下,新闻行业不景气,战争、空难和疫情管控不可言说,出差采访成为了奢望,职业能带来的价值感消失殆尽。我从冬天失业到夏天。同时,我也没有底气去过热带岛屿的生活,疫苗、签证、隔离、高价机票、营生,样样都是难题。我被悬置了,依靠惯性生活。“不确定性”细化成了日常里一个个具体的焦虑:我的核酸过期了吗?我会不会明天就被隔离?而彼时肥力从马尼拉又回到了锡亚高。远方的岛屿正在新生,植物和人类生机勃勃。这在我眼里变成了世界正在恢复正常的证据。我再次找到了肥力,我说,我想知道锡亚高在台风后恢复得怎么样了?你们是如何重建生活的?包括物质的重建,也包括精神的重建。

当时我还在媒体打工,被肥力拍摄的视频里,超级台风所展现出的摧毁性震撼。狂风暴雨的声音带着大地的怒气,巨大的椰子树被连根拔起、窗户碎裂、屋顶被掀翻。大自然用最原始的力量,给相信文明和进步的人类重击。肥力在台风后离开锡亚高,去了菲律宾的首都马尼拉。此时奥米克戎正在全球大流行,他感染了。我找到肥力,想知道在瘟疫、台风等巨大的“不确定性”面前,人要如何应对。当时,他的喉咙痛得无法接受采访。我感叹着他接二连三的倒霉,没想到第二天“不确定性”就降临到了我头上。老板要实行坐班打卡制度,我辞职了。随后我的日子急转直下,新闻行业不景气,战争、空难和疫情管控不可言说,出差采访成为了奢望,职业能带来的价值感消失殆尽。我从冬天失业到夏天。同时,我也没有底气去过热带岛屿的生活,疫苗、签证、隔离、高价机票、营生,样样都是难题。我被悬置了,依靠惯性生活。“不确定性”细化成了日常里一个个具体的焦虑:我的核酸过期了吗?我会不会明天就被隔离?而彼时肥力从马尼拉又回到了锡亚高。远方的岛屿正在新生,植物和人类生机勃勃。这在我眼里变成了世界正在恢复正常的证据。我再次找到了肥力,我说,我想知道锡亚高在台风后恢复得怎么样了?你们是如何重建生活的?包括物质的重建,也包括精神的重建。

超级台风来了

超级台风来了

新闻显示,一场超级台风即将登陆菲律宾。肥力的民宿开在距离锡亚高著名浪点 Cloud 9 不到一公里的岸边。登陆前一天,他临时决定搬到离海岸线较远的酒店,一座看上去较为坚固的三层水泥房子,他们有发电机。12 月 16 日早上十一点半,岛上失去了水、电和信号的供应。此时锡亚高在风暴中心,窗外恍若末日,几层楼高的椰子树在狂风下像被拖拽的拖把,有些已经被连根拔起或者拦腰斩断,随机地砸向房屋、地面和汽车。木头和铁皮屋顶脆弱地像树叶般在空中乱飞。恐惧逐渐席卷屋内的人。首先裂开的是三楼的天花板,刷白的墙体中间横亘出一条裂缝,坍塌的恐惧悬置在头顶。随着风力的加强,下午两点半,台风中心风速达到 55m/s,“雷伊”正式登陆小岛。裂缝逐渐出现在落地玻璃窗上、一楼的墙体上。肥力头顶着枕头,放起了舒缓的音乐。风暴在两小时后小了一些。肥力停在酒店外的汽车,挡风玻璃被砸穿。对风暴本身的恐惧,对外在世界的未知,对缺少食物的担忧,混杂在一起,肥力和一群人缩在房屋的一角,一整夜都没有合眼,也不敢踏出房门半步。第二天早晨五点,雨停,太阳照常升起。街上的人渐渐出现,大家表情空洞,带着从地狱刚回到地面的茫然。到处都是破落的房子、倒落的大树、斩断的电路桩,大片的椰子树叶、铁皮与茅草屋顶散乱一团。风暴将一切卷起、撕碎后又丢弃给了地面。

新闻显示,一场超级台风即将登陆菲律宾。肥力的民宿开在距离锡亚高著名浪点 Cloud 9 不到一公里的岸边。登陆前一天,他临时决定搬到离海岸线较远的酒店,一座看上去较为坚固的三层水泥房子,他们有发电机。12 月 16 日早上十一点半,岛上失去了水、电和信号的供应。此时锡亚高在风暴中心,窗外恍若末日,几层楼高的椰子树在狂风下像被拖拽的拖把,有些已经被连根拔起或者拦腰斩断,随机地砸向房屋、地面和汽车。木头和铁皮屋顶脆弱地像树叶般在空中乱飞。恐惧逐渐席卷屋内的人。首先裂开的是三楼的天花板,刷白的墙体中间横亘出一条裂缝,坍塌的恐惧悬置在头顶。随着风力的加强,下午两点半,台风中心风速达到 55m/s,“雷伊”正式登陆小岛。裂缝逐渐出现在落地玻璃窗上、一楼的墙体上。肥力头顶着枕头,放起了舒缓的音乐。风暴在两小时后小了一些。肥力停在酒店外的汽车,挡风玻璃被砸穿。对风暴本身的恐惧,对外在世界的未知,对缺少食物的担忧,混杂在一起,肥力和一群人缩在房屋的一角,一整夜都没有合眼,也不敢踏出房门半步。第二天早晨五点,雨停,太阳照常升起。街上的人渐渐出现,大家表情空洞,带着从地狱刚回到地面的茫然。到处都是破落的房子、倒落的大树、斩断的电路桩,大片的椰子树叶、铁皮与茅草屋顶散乱一团。风暴将一切卷起、撕碎后又丢弃给了地面。

悬空的浪人生活

悬空的浪人生活

“肥力厨房”于 2019 年 8 月开业,花费了肥力在国内打工七年的两百万积蓄,搭建了八个月,是他海岛梦想的归宿。在广州的时候,肥力在互联网做广告代理的工作,做得还不错,奋斗了几年,月薪五万往上。但打工总有打工的苦,加班、应酬占据了他生活的大把时间,精神压力让他的发际线不断后移。那时,海岛是生活能够继续向前的幻想。肥力会早早规划好假期、订好机票和酒店,就等着能够跳脱出高密度的打工生活,找一个远方的海岛喘口气。他爱上了潜水与冲浪,尤其是冲浪。他迷恋在海浪上飞翔的感觉,他觉得现实生活中的束缚太多了,工作、房贷、规则压得人喘不过气。而站在冲浪板上,海浪将他推起,那是自由。肥力第一次到锡亚高是 2015 年,那时候没有航班能直飞小岛,他从广州转了三趟飞机,在船上晃荡了四个小时才到。锡亚高对于城市白领来说近乎“荒岛”,没有连锁店和便利店,连水、电、信号也要靠运气使用。但锡亚高有阳光和海浪,有几十个大大小小的浪点,其中 Cloud 9 是世界十佳浪点之一,有完美的左手浪和管浪,适合高手进阶。每年九月,小岛上会举办国际性的冲浪赛事。

“肥力厨房”于 2019 年 8 月开业,花费了肥力在国内打工七年的两百万积蓄,搭建了八个月,是他海岛梦想的归宿。在广州的时候,肥力在互联网做广告代理的工作,做得还不错,奋斗了几年,月薪五万往上。但打工总有打工的苦,加班、应酬占据了他生活的大把时间,精神压力让他的发际线不断后移。那时,海岛是生活能够继续向前的幻想。肥力会早早规划好假期、订好机票和酒店,就等着能够跳脱出高密度的打工生活,找一个远方的海岛喘口气。他爱上了潜水与冲浪,尤其是冲浪。他迷恋在海浪上飞翔的感觉,他觉得现实生活中的束缚太多了,工作、房贷、规则压得人喘不过气。而站在冲浪板上,海浪将他推起,那是自由。肥力第一次到锡亚高是 2015 年,那时候没有航班能直飞小岛,他从广州转了三趟飞机,在船上晃荡了四个小时才到。锡亚高对于城市白领来说近乎“荒岛”,没有连锁店和便利店,连水、电、信号也要靠运气使用。但锡亚高有阳光和海浪,有几十个大大小小的浪点,其中 Cloud 9 是世界十佳浪点之一,有完美的左手浪和管浪,适合高手进阶。每年九月,小岛上会举办国际性的冲浪赛事。

2019 年,肥力到了一个身心俱疲的阶段,他不再满足于冲浪只是假期中的一种休憩,他觉得冲浪可以是一种生活方式。有了一定的积蓄做底气,他辞掉了国内的工作,成了锡亚高岛上第一个来做生意的中国人。这里的旅游业刚开始发展,还没有巴厘岛成熟的商业结构,在他的蓝图里,锡亚高的民宿可以让他赚得盆钵满体,他实现财富自由后,开始满世界旅行冲浪。民宿开业后,生意火爆。肥力成了大家普遍羡慕的那种海岛理想生活的模版,大自然赠予他好天气和好浪,他享受这些,也靠贩卖这些赚钱,那时候每个月的纯利润有几万人民币,和打工差不了多少,但快乐了许多。没想到四个月后,疫情来了,菲律宾政府对锡亚高岛实行了封禁,不让进也不让出。失去了西方游客,肥力的民宿只能靠长租房间、收点餐费维持基本生活。封岛让锡亚高更像一个世外桃源,甚至让肥力觉得根本就没有疫情。在岛上,他没有带过口罩、打过疫苗、做过核酸。禁足令那段时间,他们会在早上四五点去海里冲浪。感染新冠是一件稀松平常的事,头两个月大家还有些许紧张,后来就顾不上禁令和社交距离了。肥力身边所有人基本都阳过,症状不过是一场感冒,包括他自己。封岛的两年多里,肥力几乎每天都下海冲浪。浪人的生活由潮汐决定,肥力跟着浪报,研究各个浪点的浪高与风速。他有时候带着冲浪板开车观察每个浪点的情况,有时候早上四五点就坐船出海冲浪,在海里一泡就是几个小时,他被海浪拍打、卷走、翻滚、撞上礁石,也在海浪上下穿梭、站上浪尖。

2019 年,肥力到了一个身心俱疲的阶段,他不再满足于冲浪只是假期中的一种休憩,他觉得冲浪可以是一种生活方式。有了一定的积蓄做底气,他辞掉了国内的工作,成了锡亚高岛上第一个来做生意的中国人。这里的旅游业刚开始发展,还没有巴厘岛成熟的商业结构,在他的蓝图里,锡亚高的民宿可以让他赚得盆钵满体,他实现财富自由后,开始满世界旅行冲浪。民宿开业后,生意火爆。肥力成了大家普遍羡慕的那种海岛理想生活的模版,大自然赠予他好天气和好浪,他享受这些,也靠贩卖这些赚钱,那时候每个月的纯利润有几万人民币,和打工差不了多少,但快乐了许多。没想到四个月后,疫情来了,菲律宾政府对锡亚高岛实行了封禁,不让进也不让出。失去了西方游客,肥力的民宿只能靠长租房间、收点餐费维持基本生活。封岛让锡亚高更像一个世外桃源,甚至让肥力觉得根本就没有疫情。在岛上,他没有带过口罩、打过疫苗、做过核酸。禁足令那段时间,他们会在早上四五点去海里冲浪。感染新冠是一件稀松平常的事,头两个月大家还有些许紧张,后来就顾不上禁令和社交距离了。肥力身边所有人基本都阳过,症状不过是一场感冒,包括他自己。封岛的两年多里,肥力几乎每天都下海冲浪。浪人的生活由潮汐决定,肥力跟着浪报,研究各个浪点的浪高与风速。他有时候带着冲浪板开车观察每个浪点的情况,有时候早上四五点就坐船出海冲浪,在海里一泡就是几个小时,他被海浪拍打、卷走、翻滚、撞上礁石,也在海浪上下穿梭、站上浪尖。

冲浪是一项诚实的运动,在推板下站起来只能算一次体验,学会划水、抓浪、看浪才算入了门。肥力渐渐从一个会冲浪的人,变成了冲浪高手。他能冲大浪、钻管浪,这个动作在国内只有少数几个国家队队员才能做到。海边的生活也很简单,热带物产丰富,本地人没了旅游业,回归种田捕鱼也能生活下去。对浪人来说,有淡水澡可以洗、有地方吃饭睡觉就足够了,重要的是浪要好。肥力的头发在日照下褪色发黄、皮肤晒得黝黑,逐渐野人化。物欲也变得极低,全年就几条冲浪裤和人字拖来回换。回归了自然与原始,除了没有收入,肥力大体上都是开心的。很多人会觉得过上另一种生活也是无聊的重复,肥力不认同,他觉得,每天冲浪每天开心。一种属于海边的及时行乐。但疫情也真真切切影响到了他,或者说影响他的是疫情管控。封岛让民宿重新开业变得遥遥无期,肥力还是会焦虑什么时候能解封,什么时候能把钱赚回来。

冲浪是一项诚实的运动,在推板下站起来只能算一次体验,学会划水、抓浪、看浪才算入了门。肥力渐渐从一个会冲浪的人,变成了冲浪高手。他能冲大浪、钻管浪,这个动作在国内只有少数几个国家队队员才能做到。海边的生活也很简单,热带物产丰富,本地人没了旅游业,回归种田捕鱼也能生活下去。对浪人来说,有淡水澡可以洗、有地方吃饭睡觉就足够了,重要的是浪要好。肥力的头发在日照下褪色发黄、皮肤晒得黝黑,逐渐野人化。物欲也变得极低,全年就几条冲浪裤和人字拖来回换。回归了自然与原始,除了没有收入,肥力大体上都是开心的。很多人会觉得过上另一种生活也是无聊的重复,肥力不认同,他觉得,每天冲浪每天开心。一种属于海边的及时行乐。但疫情也真真切切影响到了他,或者说影响他的是疫情管控。封岛让民宿重新开业变得遥遥无期,肥力还是会焦虑什么时候能解封,什么时候能把钱赚回来。

活着,开心给你们看

活着,开心给你们看

现在肥力不再焦虑了,因为一场超级台风把一切都毁掉了。一无所有后,他反而在某一刻得到升华,变得轻松。与我对话时,他像是参透了生命的本质:活着就好。台风过后第六天,因为不确定岛上的电力和通讯什么时候能恢复,肥力决定离开,他不确定这是不是一场与过去的诀别。穿过歪歪斜斜的椰树林,粉红的朝霞染红天边。那一刻,他觉得眼前的日出是梦,过去三年的海岛生活也是幻影。到马尼拉时,肥力穿上了几年不穿的运动鞋,走进理发店刮掉了络腮胡,从形象上入手适应城市规则。而在马尼拉公寓生活的两个多月,是肥力这几年最不开心的时候,被困住的感觉重新回到了他身上。他对电影院、购物中心已经提不起兴趣。不能冲浪后,晚上入睡变得极为困难。而且一想到打工,肥力就本能地无法接受,一方面会觉得自己输了,承认海岛的理想生活终归只是不切实际的幻想。另一方面,他发现在大自然获得自由后,再重新适应社会规则就不容易了。好在锡亚高重建的速度远超肥力的想象。联合国和一些 NGO 组织进驻小岛,为流离失所者提供饮用水、食物和帐篷,政府在进行道路清障和电路抢修。三月下旬,锡亚高通电后,肥力决定回到海岛。当肥力开着车重新驶向锡亚高的路面,眼前熟悉的景象带来了安全感,终于回家了,他想。与三个月前相比,没倒下的椰子树被台风剃光头后,已经重新长出了新叶,破败中焕发出新机。受灾不太严重的餐厅和酒店,修补一番,已经正常开门营业了。现在的锡亚高有一股战后的味道,本就简单的海岛生活加了临时拼凑的意味,最紧俏的通货是铁皮屋顶,它能解决遮风挡雨的问题。茅草顶是锦上添花的东西,适合营造热带岛屿的生活氛围,不过很难得到。现在岛上四处都是丑丑的裸露铁皮。没浪的时候,肥力会去一家“战损风格”的健身房健身,原来的茅草顶没了大半,老板却觉得别有风味,打算维持原样。

现在肥力不再焦虑了,因为一场超级台风把一切都毁掉了。一无所有后,他反而在某一刻得到升华,变得轻松。与我对话时,他像是参透了生命的本质:活着就好。台风过后第六天,因为不确定岛上的电力和通讯什么时候能恢复,肥力决定离开,他不确定这是不是一场与过去的诀别。穿过歪歪斜斜的椰树林,粉红的朝霞染红天边。那一刻,他觉得眼前的日出是梦,过去三年的海岛生活也是幻影。到马尼拉时,肥力穿上了几年不穿的运动鞋,走进理发店刮掉了络腮胡,从形象上入手适应城市规则。而在马尼拉公寓生活的两个多月,是肥力这几年最不开心的时候,被困住的感觉重新回到了他身上。他对电影院、购物中心已经提不起兴趣。不能冲浪后,晚上入睡变得极为困难。而且一想到打工,肥力就本能地无法接受,一方面会觉得自己输了,承认海岛的理想生活终归只是不切实际的幻想。另一方面,他发现在大自然获得自由后,再重新适应社会规则就不容易了。好在锡亚高重建的速度远超肥力的想象。联合国和一些 NGO 组织进驻小岛,为流离失所者提供饮用水、食物和帐篷,政府在进行道路清障和电路抢修。三月下旬,锡亚高通电后,肥力决定回到海岛。当肥力开着车重新驶向锡亚高的路面,眼前熟悉的景象带来了安全感,终于回家了,他想。与三个月前相比,没倒下的椰子树被台风剃光头后,已经重新长出了新叶,破败中焕发出新机。受灾不太严重的餐厅和酒店,修补一番,已经正常开门营业了。现在的锡亚高有一股战后的味道,本就简单的海岛生活加了临时拼凑的意味,最紧俏的通货是铁皮屋顶,它能解决遮风挡雨的问题。茅草顶是锦上添花的东西,适合营造热带岛屿的生活氛围,不过很难得到。现在岛上四处都是丑丑的裸露铁皮。没浪的时候,肥力会去一家“战损风格”的健身房健身,原来的茅草顶没了大半,老板却觉得别有风味,打算维持原样。

加上奥米克戎大流行带来全球疫情的拐点,许多国家放宽出入境的限制,涌入锡亚高的游客多了起来,热闹程度已经恢复到了疫情前的一半。在晚上,只要你想,总能找到 Party,乐器 Jam 或是电子音乐,或者只是自己用音箱放歌。路边、沙滩上到处都有成堆的人在喝酒跳舞。

加上奥米克戎大流行带来全球疫情的拐点,许多国家放宽出入境的限制,涌入锡亚高的游客多了起来,热闹程度已经恢复到了疫情前的一半。在晚上,只要你想,总能找到 Party,乐器 Jam 或是电子音乐,或者只是自己用音箱放歌。路边、沙滩上到处都有成堆的人在喝酒跳舞。

我于 2019 年 1 月摄于泰国兰塔岛