在“杨浦七梦”的教育板块中,复旦大学新闻学院教授潘霁,收集并展出了杨浦教育空间变迁的实物与口述,以及曾经或现在生活于此的人们的“个人记忆”。

为了让相应的研究和讨论能有效地发展下去,10月20日下午14:00,在原烟草仓库绿之丘二楼的杨浦七梦展区,一场贯穿复旦校园历史的座谈会,在几代复旦人之间展开。

潘霁给出的命题是——试图回答高校集中的杨浦,在商品化大潮中所经历的变迁,以及对应空间的变化如何改变高校知识分子的日常生活和交往,并立体呈现杨浦城市变化和教育空间转型之间的关联。

不过,几位在复旦村庄长大的老师,认为这个问题过于宏大。个人的生活经验,与校园中的所谓传统又有什么关系呢?但正如梁捷所说,后来的民间校训“自由而无用”,之所以能够在复旦风靡,焉知不是源于这片土壤传袭了老先生的气质?而现在的年轻人,又从哪里能够追寻到过去的故事呢?

与会者在“教育”展位聊天。杨浦七梦志愿者 郁瑾 图

邵京(复旦子弟,复旦新闻学院教师):记得家里有张五十年代的家具清单。整套是八元多钱。有一个双人床、一个单人床,都是棕绷垫子的。还有一个台子。好像这样的方凳有四个。还有两个窄窄的架床用长凳,有五块板,板的长度和厚度一样,但软韧度不一样,有一块板很软。所以印象很深刻。我们老爷子现在还在医院,那个房子到现在都没动过。

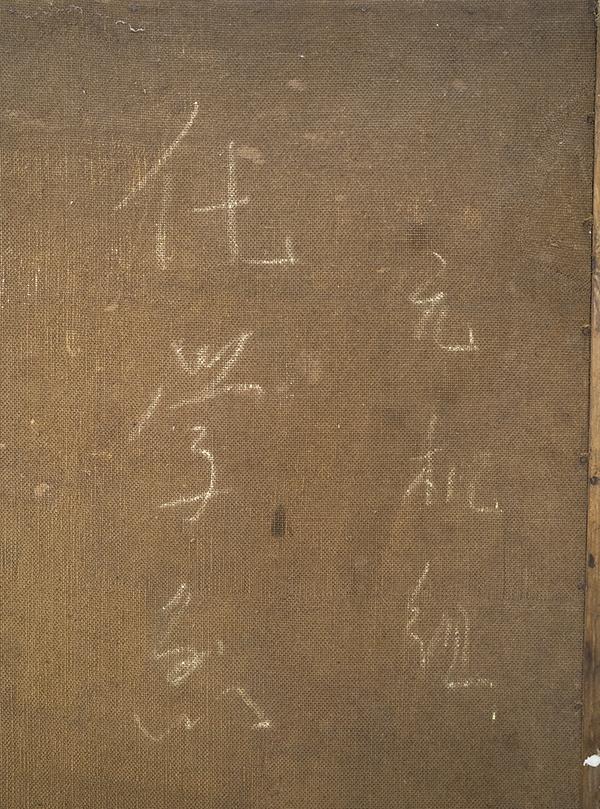

这个橱还有故事。当时复旦的副教授才能拿到一张家具票。木工房每次做出来十几二十个,发到每个院系。一个系里拿到一两张票子,先到的人先挑。这个橱后面写着“化学系”几个字,可能是化学系某个老师挑的。

这个橱是一批一批加工出来的。有的时候做得颜色有深浅。我们去的时候就剩了大概两个。

张业新(复旦子弟,作家,医生):后来定价是72块是吧?我老婆记得是72块。我跟她一起去买的。

邵京:我记得好像80块。当时我们用黄鱼车推回来,家里兴奋得不得了。

张业新:什么时候买的都忘了。反正我们家买了两个。

与会者进入茶话区。杨浦七梦志愿者 郁瑾 图

沈倩芸(复旦大学新闻学院硕士研究生):我应该是这里来复旦时间最短的。之前在北京念书,2018年9月才到复旦来,跟着潘老师做这个展览。

我发现,之前的复旦这片教育空间和现在有着很根本的差异。我这次采访了一个2019级的专硕同学,他们在复旦是没有宿舍的。和我们相比,他对复旦这片教育空间的归属感可能就会差得比较多。对此,也想和老师再进行一下探讨。

朱云依(复旦大学新闻学院硕士研究生):我是朱云依,是2015级的复旦本科生,本科在经济学院读,研究生到了新闻学院。今天也是抱着学习的态度,想了解杨浦教育空间的变迁。之前和潘霁老师做这个项目时感受到,在复旦这短短几年,只是窥见了这块地方的一个侧面。非常期待接下来和各位老师的交流。

40年前,复旦大学的学生宿舍。张小鹰 图

叙旧

张业新:大家好,我叫张业新。我从小生在、长在复旦这个环境当中。我工作在江湾医院,从事检验医学专业。退休以后没有什么事干,然后北宏哥——李老师,鼓励我写一些回忆性的东西,就写了一些东西。

李北宏(复旦子弟,资深媒体人):我今天来是有点突然的。昨天晚上8点钟,有朋友打电话给我。他讲,他今天要去旅行,不能来参加这个会议,请我参加。我说,什么会议?他说,这个“杨浦七梦”活动的组织者之一叫邵京,是我们同学邵大江的妹妹。邵大江跟我是同学,小学同学。我说,太突然了,比较勉强。他说,你还是去一下,我已经答应别人了,不然不好意思。

我呢,退休也多年了。一般会议我不参加,尤其是官方会议。他说是民间的,一个“杨浦七梦”活动。他给我介绍,这个梦还是蛮有意思的,都是年轻人在搞。我说,我就代你去一下,他说不是代,你就去。

不多久,邵京就联系我了。邵京的父亲我是知道的。她父亲邵嘉陵,复旦北碚时期就在了。我父亲当副教授时,她父亲在念书。1946年9月14日,我们家从北碚复员回上海,住在嘉陵村D区9号楼上。她父亲那时已经毕业,留校工作了。我记得是1945年毕业的。

她父亲一家是比较惨的。1957年被打成右派,蒙冤数十年,后来才平反,享受离休待遇。她父亲很革命。早年投奔延安,采访了许多中共要人,董必武、张奚若等一些高干,国民党的高干也采访过。他在这方面,对中国新闻的贡献还是有的。我也是蛮敬重的。虽然他年纪比我父亲要小一辈,但他在复旦还是有影响的。他曾经是陈望道的学生,又是赵敏恒的学生。

赵敏恒家和我家是老朋友。赵敏恒先生是美国密苏里大学硕士毕业生,发表过很多篇有影响的文章。赵家和我家比较有渊源,前几年我专门访问了赵敏恒的儿子。赵敏恒儿子住在第七宿舍。他在上海轻工业学院,后来学院并到交大,他是艺术系系主任,很有才华。

赵敏恒这一家是相当惨的。他的太太谢兰郁是个女活动家。1940年代,她就和中共有联系,和周恩来的夫人是朋友,和蒋介石的夫人也是朋友,在国共两党间游刃有余,是很有影响的一个女活动家。后来,她被打成右派,1980年代初平反。我对他们家也是很有好感,所以写了一篇文章登在《世纪杂志》上。

通过这些,我就感觉到,复旦大学新闻系是很有底蕴的。解放之初,新闻系曾经要被关掉。之前中国有很多新闻系,最后剩两家,一家是中国人大,一家是复旦。上海只有复旦有。复旦新闻系确实培养了不少青年才俊。

我觉得教育领的这个题目是不错的。但这七个概念不在一个平面,有教育、工人。知识分子不是工人?知识分子是工人阶级的一部分,这是四人帮粉碎以后确定的。

复旦大学光华楼下草坪,2020年1月。澎湃新闻记者 周平浪 图

我们不管它了。就教育来看,我觉得蛮有意思。这个题目既好做又不好做。

我开个引子吧,说我的家庭出身。我父亲教了一辈子书,文化大革命被抄家,家里被整,上山下乡当农民,当了十年。几次表现比较好被送上来,都是不能被接纳,一次一次被刷掉。

幸好四人帮被粉碎,邓小平果断恢复了高考。我有幸1978年考进了大学。也不容易。我是初中毕业生,应该讲,书念得很少。我们这一届大学生,基本都是老三届,他们很厉害的。我们确实跟高中生有差距。

毕业以后,因为我当时在学校表现还可以,被分配到上海市教委,但分配的部门不好。复旦子弟不是当官的料。分我在人事处,我待了半年,打报告要求退出,因为我不适合搞这个工作。

后来,我到了上海教育报刊总社,一做做了几十年。所以你们搞这个“教育”,我觉得和我还比较契合。上海教育报刊总社,上海市教委的直属机构,现在有职工500多个。因为归上海市教委管辖,发行各方面还是比较通畅。

退休以后,我就在一家民营的报刊杂志工作,到现在也干了七八年。今年9月我就不干了。小邵通知我来开这个会议,我想跟年轻人接触还是好的,能够取得进步。

听说潘霁老师生长在复旦大学附近。复旦的文化根深蒂固,对周边的影响辐射相当厉害。所以我觉得,潘霁老师搞这个工作不错的。问题是怎么搞。

沙龙应该口无遮拦,大家畅所欲言,对吧?我想先说这么几句。

40年前,复旦大学学生第一食堂。张小鹰 图

梁捷(复旦毕业生,执教于上海财经大学):我不是出生在复旦附近,但读书一直在复旦。我是1998年进复旦,在经济学院读书,本科毕业,后来在外面混了几年,又回到复旦读研究生、读博士,我的学位都是在复旦拿的。2011年毕业以后,我又到国外待了几年。2015年底,我回到上海,工作在复旦旁边,和复旦有千丝万缕的联系。

我进复旦是90年代末,比几位老师晚了很多辈。刚才谈到的一些人,还是对我有一些熏陶。但我自己十来年里,也感受到,复旦发生了很大变化。比如本来是海报栏的地方,现在变成双子楼。双子楼2005年校庆以前是没有的。整个大学也有很大的变化:无论老师的结构也好,学生的结构也好,整个学校和市场的关系,其实都在变化。

我不是研究这个的,但在复旦读书这些年,还是有比较强的一些感受。

我现在当老师,在做教育工作。我的年龄处于这几位老师和几位同学之间,也许是承上启下。上面的东西多少知道一些,可能也是一知半解。下面的年轻人的情况稍微知道一些,但和年轻人也不一样。我就来参与一下,学习一下。

李凌燕(同济大学教师):我叫李凌燕,是同济大学的。

李北宏:复旦和同济同一个校区。我父亲抗战胜利以后,1946年做复旦大学副教授,同济大学教授。在同济大学做德文系教授,复旦大学英文系副教授。

李凌燕:所有的梦都是集中的蓝本。我是建筑学院出来的,一直是做物理空间的,对传媒特别感兴趣,毕业以后在同济的艺术传媒学院,做城市跟媒体交叉的这一块。

我是2003年到上海,一直在杨浦。所以,作为复旦周边的参照,我对同济周边空间的变化,可以跟大家一起讨论一下。我也是承上启下,可以一起听听各位老师的理解,然后一起讨论以后或者未来。

邵京:我也很高兴。首先非常感谢李北宏老师。我是想邀请我的老邻居、中文系的黄毅老师来参加的。黄毅老师说,向你推荐一个人。我说,是谁?他说,是复旦村庄的作者。我说,能吗,真的能请到吗?他说能啊。

张业新:幸亏是你请。要是我请,我讲不清楚,他肯定不来。

邵京:昨天我就说,黄毅你先同李老师去邀请,你一定要说,这个事情多少重要。接下来我一定要打个电话说。

我拨通以后,滔滔不绝地向李老师介绍我。李老师说,你还记得吗,你还记得李北宏么?我突然想,李北宏这个名字,是很熟悉的。但要和记忆对起来。我马上想到,是第一宿舍右手边;我又想到她妈妈,想到李老师是什么样。

后来他说,发一张照片。我一看,跟我的记忆非常吻合。那是1970年代,我们住在第一宿舍的时候。

40年前,复旦大学第三教学楼。张小鹰 图

我是复旦新闻学院的邵京,在新闻学院工作时间比较长。说起来也很有故事。当时要高考,家里突然遇到一个新情况。我当时在上海郊区插队,插队以后,抽上来在当地小学、中学工作,是农村的民办中学教师。但户口没有动。除了高考之外,我还有一个选择是,顶替我的母亲进入复旦。当时有一个指标,要消灭农村户口。复旦大学教职员工接到通知,好像还有两个教职员工没有解决问题。

那时1979年,我父亲已经平反了。家里也希望有一个人回到身边,照顾父母,另外希望复旦有人来接班。我母亲是在新闻系做行政工作。

我思考了一个晚上,放弃高考,来顶替我妈妈。到现在,呆在新闻系40年。虽然我已经退休了,但还没离开岗位,前面做办公室工作,后面开始做培训,最近三年开始回头做校友联络工作。

今年是复旦新闻学院90周年院庆。最近特别忙。我们11月2日在正大体育馆举办约有3000多人参与的院庆大会。我要负责一千多位系友的联系,我们找到的最老的系友是1947年的,一直到2016年刚毕业的系友,大家要返校。这个联络工作量还是比较大的。

我本来跟潘老师说,今天可能来不了。昨天在办公室又加班。突然来了一个通知,进博会调休,原来定的11月2号大会,面临要重新决定。昨天征求了很多系友意见,看起来不大可能改变。上海一些系友可能受影响,因为2号正常上班,尤其是机关事业单位,涉及进博会预演。我们估计,可能有四五百个上海的系友没法参加院庆大会。

我估计,还要维持原来院庆的时间。因为各地甚至国外的系友,飞机票都订好了,上海住宿都安排好了。而且,11月2号整天有活动,除了院庆大会,还有王中铜像揭幕仪式。王中女儿今天出发了。

我今天本来应该到医院值班。谢谢李老师刚才那么提到我的父亲。实际上,我们在很多场合都不提。父母亲很早以前跟我们子女说,父母亲的过去是父母亲的,不说好坏,所有子女都以自己努力争取收获。所以,我们很少会有一个场合讲到我的父亲或母亲什么样。今天李老师说起来这个,我也很感动。

我父亲是41级复旦新闻系的学生,当时作为东北抗日青年,穿着草鞋,非常艰难地走到重庆北碚读书。读书期间遇到望道老(陈望道)。望道老是系主任,我爸爸是非常激情的一个青年,长途跋涉,放弃了原来的环境和条件。到了那里,受到非常震撼的、改变人生的影响,在重庆非常积极地参加了复旦新闻的活动,是一个蛮积极的学生会干部。

1945年毕业之后,我父亲留在重庆。当时国共两党内战,他参加了很多报道工作。因为当时受到国民党追踪,我父亲得到指示,1946年初,悄悄离开那里,回到家里接我母亲到解放区。之前,我父亲和我母亲分别了八年。

这样,我父亲解放前就在解放区工作。后来到了北京。1954年底,从北京的《工人日报》调到复旦大学。

杨浦七梦展览筹备时,展位上的旧书橱,由邵京出借展出。澎湃新闻记者 王昀 图

那两个旧家具,是1955年时,复旦宿舍给教职员工的标配。复旦大学在1950年代条件还是很差的,但对教职员工、学生尽可能安排。每一位的家中都有标配,甚至比我们现在家庭的家具数量都不少。虽然按现在的标准比较简陋,但非常值得纪念。

老先生现在已经101岁了。11年前,他进到护理院的时候,我们决定,不到他百年,家里任何东西不能动。回想1980年代至今,有几次大装修,家里改善了条件,换了衣橱柜子,但原来复旦这几样东西坚决不能动。就为了那几个字,也为了1955年来了之后,复旦给予的记忆。

当时我们来了以后是住一幢楼的,46号。能找到北宏,就因为我们是邻居。后面还有很多故事,以后有机会再跟大家、跟李老师一起坐聊。我们的好朋友也是,这个是我哥哥的同学,这个是我妹妹的同学,都是在复旦的村子里。

我父母亲住在复旦的宿舍。复旦老师的条件不断改善,我们从这个宿舍搬到那个宿舍,从那个宿舍又搬到另一个宿舍。当然,房子在扩大。当时的宿舍,一室户、两室户、三室户的概念,和现在没法比。一室户三十几平方,还有大一室半,还有两室户,45平方是两室户,三室户是65平方。我们喻衡教授住的三室户,小厨房大概只有1.5个平方。

我后来到了复旦工作,也是第八宿舍。先住集体宿舍,再住单身职工的第八宿舍,结婚分到第七宿舍一室户,后来又搬到第二宿舍。我觉得,复旦的一半宿舍我都住过。

张业新:你妹妹还住过国定路那个宿舍。

邵京:是的,学生宿舍。

我在做校友联络工作,潘霁老师非常热心。潘霁老师虽然到学院时间不长,但毕竟在我们这读的博士,然后回到新闻学院工作。我觉得他研究的氛围做得比较好。

他经常向我打听一些系友的情况。他突然间讲到这个事,我说好啊,复旦宿舍有很多人,熟悉的、能写文章的人很多。正好一篇你的(指张业新)文章出来了。还有张国伟先生,之前他有一些文章。我立刻介绍了这两位。潘老师说好好好,由此讲起来,搞这么一个展览。后来我就说,他本来想跟您(指张业新)借书橱。

张业新:对的。但我那儿东西堆得太多。

邵京:家里钥匙不在我手上。我说,帮你想办法看看。潘老师真是不得了,他就盯着,跑了没有,行了没有,能看没有,就连着盯着我。直到国庆节,我拿到这个钥匙——因为我弟弟邵杭带到广州去了,我就叫他快递寄过来,先去看一看,果然还有这两个凳子。

这个房间十多年没人住,很多东西都清理掉了,就带有复旦标记的、编号的这两个凳子还在。包括桌子也是。很遗憾,桌面已经爆皮了,贴了一层膜,旁边复旦转让的字样没有了。

我就说,书橱的故事可以写一写。我记得,当时去搬,因为已经在复旦工作了,还借了个黄鱼车。去的时候还剩两个橱,我们在两个橱里,再挑的这一个。因为先到先拿。去的人总是有个心理,要拉一下玻璃。虽然按照现在的标准,木工房做得蛮粗糙的,但那个木料选择还是蛮好的。它特别重,虽然不是红木,你去搬搬看,一个人还拖不动。

凳子腿上有复旦印记。施佳宇 图

张业新:那时木工房在相辉堂后面。后面原来是一条河,河的拐弯角有一个高起来的地方。我去的时候,碰到谢希德校长,她也在那里买这个橱。我跟我老婆两个人去弄的。后来,木工房不光做这个橱,还做顶橱、顶柜。我又买了两个顶柜。

邵京:说到这个橱,那时我还是蛮骄傲的。因为我在办公室工作,这些事我都经历过。买橱不是每个人都能买的。另外还要排队。有的院系是抽签,抓阄。

张业新:我怎么能买两个?

邵京:可能学校某个人让给你家的。从我们家来说,真的就是父亲那里拿这个橱。我在新闻系那时还没资格。每一个系里,每一位老师拿着这张票子的时候,都是很兴奋的。

邵京家中的老书橱,背后有粉笔字。施佳宇 图

我就想到橱后面那个字。化学系这个老师可能先看了,没有把它搬走。我们还说,上面写着字,是不是人家留着的?他说,这个不是,两个当中你可以搬走一个。学校印的券,我还有很有印象,刻了版,是油印的票子。

这次潘霁老师叫我来,我是思想没准备的。因为我一直没答应潘老师。我想,这两天挺忙。20号我已经排了时间,上午下午都有事情。直到昨天晚上,我看到澎湃报道出来,有我的大名,就必须要来。我立刻跟潘老师说,我还要立功,赶快去联系重量级的嘉宾、最有发言权的李老师。

李老师说自己记性好。我觉得他是善于观察,而且还有研究,另外,对复旦村庄里的人有感情。

从小是复旦子弟,也是蛮自豪的事。我们这边的人出去说话,经常被人问,你是部队大院的,还是学校老师的孩子?我们上海话说不好,而且被说洋泾浜。我们说的这一句话中,个别字音是上海话,但大部分是普通话。我们出去以后经常遇到这个问题。

李凌燕:具有身份识别性。

邵京:爸爸是部队的?还是高校老师啊?会知道可能是高校,一般中学老师还不这么说。

张业新:复旦普通话跟周边的,比如说二军大的普通话不一样。复旦的老一辈老师上课讲的那个话,好像跟我们口音差不多。复旦普通话里还带一点苏北口音。复旦附中79届同学的微信群,起个名字叫“好不啦”。

邵京:潘老师做这个事,我只是尽可能给他提供一些线索,提供一些人,提供一些物。我自己真没想参与,因为我觉得最近事情真的比较多。然后昨天看了这篇东西出来,我立刻觉得不行,赶着我要来做。

非常感谢李北宏老师。我一直在跟黄毅说,旅游能不能晚一点,晚一天也好。我说,你不去那怎么办?他是我邻居,我们复旦第六宿舍108号。我们家住第三排到底,是54号。最近这一排的子弟还有聚会。

我觉得,复旦子弟真有一点念过去的故事。现在我们大家都讲故事,讲好中国的故事,复旦村庄的故事真的值得讲,每一位老师,每一座房子。

张业新:每一个人的经历和角度不一样,讲出来都不一样。

忆梦

李北宏:大家都是为了一个目的,就是为所谓复旦的梦,教育梦。这个题目对我来说,还是有点兴趣。不知下一步怎么搞。时间好像不是很长。

邵京:我觉得,不在于时间长短,只要在做,就有传播,我们讲了,后面就有人知道。如果我们不做、不讲,知道的人会更少。随着时间,可能真的会淡忘。

尤其是,各行各业发展这么快。不能忘记昨天,对过去的很多东西,应该在昨天的基础上,更好地总结。

我们学院在做九十周年庆。我们想的是,对前面九十年的总结,才使得我们今天要来庆祝,要为明天做得更好。潘霁老师这么一说,我说我也加油,是这个意思。所以我今天一定要赶来。感谢我们同学和老师。

朱云依:真的非常感谢各位老师到来。刚刚提到复旦子弟,包括复旦人,出去可能有一种身份标识。现在大家出去实习,有时遇到一些人,觉得很亲切,想要不问一下是不是复旦人,最后发现果然是。

但我们有时也说不出,这是一种什么样的气质和情结。想问一下各位老师,觉得复旦或杨浦的教育空间是什么样的地方,生活在这块地方的人有怎样的精神特质?

复旦大学光华楼上,2020年1月。澎湃新闻记者 周平浪 图

李北宏:这个题目比较大。就整个杨浦区而言,教育机构确实比较多。有上海体院,原来有上海轻工业专科学校,有财经学院,有二军大,还有水产学院,水产学院也是复旦出去的。原来复旦大学生物系有海洋组。

张业新:还有建材学院。

李北宏:复旦大学清华出身的不多。我父亲当时是清华毕业后,考进清华研究院,1937年抗战爆发,清华研究院肄业,读不下去,到大后方办清华中学,再到西南联大当助教,然后到大夏大学,解放以后是华东师大。到大夏大学当副教授,然后大夏大学到复旦,这样由复旦回上海。是这么一段经历。

复旦大学的文化,和杨浦区其他高校完全不一样。杨浦区的文化特质,很难用一句话表达。但复旦大学的文化特质是鹤立鸡群的。什么原因造成的?第一点,复旦大学是千锤百炼。这跟办学渊源有着牢不可破的联系。

复旦是1905年马相伯创办的。马相伯原来是震旦学院的老师,和法国教会有矛盾,就出来了,在李家祠堂——李鸿章的祠堂,现在的华山路复旦中学——办了复旦公学。这时,复旦走上了民办教学的道路,一路坎坷艰辛。

1942年,国民政府希望改国立,教授大部分不愿意,私立学校自由啊。复旦大学的校歌,学术独立,思想自由,政罗教网无羁绊。政治上来搞,教育行政部门来搞,都避而远之。但1942年那时撑不下去,同意改国立,改公办了。

我今天带了复旦大学1943年校徽。有这个校徽的人太少。这个校徽后面有编号。

邵京:以前的校徽都有编号的。

李北宏特地带来1943年的复旦校徽。

李北宏:复旦大学一百多年的办学历史,铸就了和别人不一样的文化。2018年2月10号,我们办复旦子弟大团圆。叫了450人。发起人是我和严捷。

严捷是复旦大学哲学系名教授严北溟的儿子。严北溟很厉害的,自学成才,没念过大学,但学问有口皆碑。复旦网罗人才,不是一定要有什么学位学历。他住在筑庄,也就是以后的第五宿舍,24号、25号,两套房子,大老婆一套,小老婆一套。

严捷和我合办,我们就请了450个人进来。这个应该讲是不容易的。

其他院校也搞过子弟大团圆。二军大历史也不短,解放前叫国防医学院,后改为中国人民解放军第二军医大学。体院历史也不短,解放前叫东亚体专。东亚体专很厉害,里面的教授多数是美国留学生。我们2018复旦子弟大团圆,我请体院的副院长的儿子来参加,也请了二军大的教授的儿子,复旦大学化学系教授李宗霖。他们看了以后说,这个事情只有你们复旦子弟能够做,别人做不出来的。

这次活动,年长的是1937年的,小的要算我们组委会的孙雯,八几届的,最年轻的。跨度非常大,1930年代的人都颤颤巍巍,80多岁了。

复旦大学有这个凝聚力,什么道理,就是四庄四村。这么多年的积淀,主要是四个庄,四个村!德庄、筑庄、淞庄、渝庄、庐山村、徐汇村、中心村、嘉陵村。这个房子,是当年复旦大学的毕业生,在国民政府地产委员会做事,把日本人的房子收下来给了复旦。复旦近水楼台。有了八个居住点,复旦的人就聚在一起了。

复旦村庄,2020年1月。澎湃新闻记者 周平浪 图

复旦大学的文化,之所以能一路传承,和相对居住集中是有关系的。

还有,复旦大学在北碚时,就有复旦新村。我们家当时分到什么房子呢?茅草顶,那个墙是竹片的。

邵京:现在还有。我最近刚刚去过,还有一点老建筑。

李北宏:我前几年去过。当时复旦的人就住在一起。

而且,当时有小学,小学是谁办的?邵力子的夫人傅学文办的——邵力子,复旦创办人之一。当时叫复旦小学。傅学文他们办了复旦小学,一路也内迁过来了。

这些人全部说四川话。我小时候说四川话。说四川话的人,都是教授子弟和讲师助教子弟,接受了当地文化的影响。我是一口四川话,到现在也是四川话。2018年2月10号,复旦子弟大团圆,我们老的都讲四川话,一定是四川话,都录像录下来的。

比我小的一届,还讲四川话。严捷也讲四川话,他是复旦大学哲学系硕士毕业生,后来到美国去了,现在经常回大陆。老的一帮人,用语言来凝聚人心。我父母都不是四川人,四川待了半年,一口四川话,都讲四川话。

张业新:1966年,汪啸林(原名汪小零)不是搬到第六宿舍了吗?他讲四川话,当时我们就觉得奇怪,就说你们第一第二第五的人说四川话,还有第四宿舍。

李北宏:这个也是有道理的,把文化凝聚在一起。

另外,复旦大学有腾飞小学,就是以后的国权路小学。李登辉的字是腾飞,所以叫腾飞小学。腾飞的学生都是复旦子弟,还有附近少量的居民。复旦子弟的情谊不是一代两代的,是80年一路传承下来,从复旦大学1937年内迁后到现在。友谊从长辈开始,延绵不断,所以是很深厚的。

他们从小学甚至是幼儿园开始。我也是复旦幼儿园,复旦幼儿园进复旦小学。我是复旦小学的第一届毕业生,1958年。

原来,复旦子弟是进国权路小学的——后来腾飞小学改名国权路小学,交给地方了。所以复旦子弟读书成问题了,当时高生育率嘛。1950年代,办了复旦小学。复旦小学谁办的呢?谈家桢的太太傅曼芸。傅曼芸后来评为上海市三八红旗手。和傅曼芸一起办的还有谁呢?中文系二级教授蒋天枢的太太刘青莲。蒋天枢是谁呢?

梁捷:陈寅恪的学生。

李北宏:小梁厉害的,你可以写文章。陈寅恪的学生。还有一个人是谁呢?姓国,满族,贵族,长得很漂亮,教我们音乐。这些人创办了复旦子弟小学。

张业新:我们上小学已经不是这几个人了。

李北宏:不在了,都退出了。我们是1958年进去的,当时是复旦民办小学,后来改为公办小学。复旦小学一直是复旦大学掌握的。

2005年,复旦百年校庆。我到复旦大学参加校庆,也到了复旦小学。2008年,复旦小学校长黄琪告诉我,复旦小学是上海唯一一所大学直管的学校,交大已经交给地方了。

现在复旦小学又厉害了。2018年2月,在徐汇区把宛平中学收购了,改成复旦大学第三附属学校。

在复旦大学光华楼上课的师生,2020年1月。澎湃新闻记者 周平浪 图

邵京:不是复旦有钱,是各个区支持。包括杨浦,支持了新江湾校区的建设。

李北宏:复旦二附中,校徽是复旦大学的。同济附中、鞍山中学,和同济没有关系,是杨浦区管的。复旦小学编制是复旦的,都不一样的。

李凌燕:所以复旦还是很好。

李北宏:其实同济是不错的。同济比复旦要先国立。同济么,宝隆办的,1927年改为国立。复旦是1942年改为国立。

历史最老是交大。交大有两条脉,一条是上海,南洋公学;还有一条是唐山,北洋工业高等学校。复旦是一条脉,同济也是一条脉,都是上海。

复旦大学的教授,这么多年住在一个小区,处在同一个环境里。这种文化是一种次生态文化,外面不大有,是由很多条件构成的——按我的理解,同济大学没有这种文化。同济大学尽管有同济新村,不相干的,也没有这么多人。

复旦大学八个村庄。二军大也有很多村庄,但那是部队文化。体院有体院新村,也不搭界。只有复旦大学最紧密。所以,2018复旦子弟大团圆,我们请了海内外450个人到场,一呼百应。

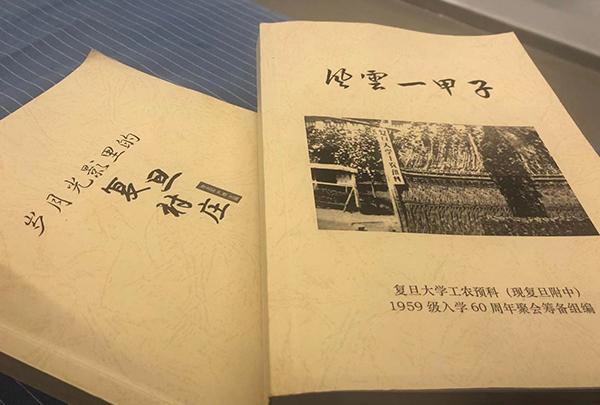

当然,我们筹备了一年。包括这本书,从征稿到组稿到编辑,每篇文章我都改过,花的精力不得了。小张就是我发现的。

张业新:我本来不会写。

复旦村庄故事集影印本,由校友文章汇编而成,李北宏、严捷编。澎湃新闻记者 王昀 图

李北宏:他不会写文章,但他喜欢写。我经常不断跟他交流,所以他现在蛮会写的。但问题是什么,就是一般的描述。我们希望,看问题要深入点,要有点思考。写东西就写一个面,不要开口子,不要搞得太大。搞大了就收不住,而且人家也不大喜欢看。

我看到,你们这个主题,有三个方面。“高校集中的杨浦在商品化大潮中经历的变迁,以及对应空间变化;如何改变高校知识分子的日常生活和交往;并立体呈现杨浦变化和教育空间转型之间的关系。”这个题目蛮大的。而且,和复旦大学“博学而笃志,切问而近思”,有点背离。

确确实实,这些题目蛮难做的。我个人感觉比较虚。又是变迁,又是如何改变高校知识分子日常生活的交往。你改变得了吗?又是立体呈现杨浦变化和教育空间转型之间的关联,这有点居高临下。

这些题目倒是不错的。要去忽悠干部,是可以的。但要做到实实在在,蛮难做的。我这个人很实在的。

但我觉得,你们教育还是可以做的。你们有最大的优势,年纪轻,没有保守。我们年纪大了,肯定是保守。但你们的缺点是,和复旦大学渊源不够。像小梁,有点渊源了。

这些语言,都是传播学的语言,我发现。而且语言比较欧化。潘霁是南卡博士。其实,讲得宽泛点,新闻也就是communication。

比方讲,里面有,“希望通过本次交流,促成不同视角之间围绕教育空间的变迁、沟通、对话,生产并向公众传递杨浦教育空间的地方知识,以教育空间聚集的历史个人叙事,滋养目前生活在此的居民,推动空间意义上的生产。”相当欧化。

滋养这种词,作为我们来讲,一般没有这个义务,也比较居高临下,就一般不大好讲——你滋养人家干什么,是吧?叫人家“感受到”,这比较客气点,对吧?

李凌燕:这段录下来发给他(指未到场的潘霁)。

复旦大学本部宿舍,2020年1月。澎湃新闻记者 周平浪 图

王昀:确实是,我自己在编辑的时候,跟您有同样的感觉。但出于尊重他,保留了他对自己这个主题的阐述。

李北宏:我呢,是复旦风格,有话就说。我的起点比较高,大学毕业,三好学生,优秀学生干部,分在市教委。但以后永远没爬上去,我不会爬的。我就是写文章!这个最自由。

邵京:李老师的说话风格,我们觉得,在复旦比较带有普遍性,比较直。

张业新:复旦人都是这样的,都直。不直,哪来那么多右派?

李北宏:在座的父亲都是右派。我父亲是躲过一劫。

邵京:知识分子就是执着呀。

李北宏:复旦大学一个大教授,孙大雨。孙大雨绝对有学问,长我父亲十岁,清华。人家问他,中国研究莎士比亚还有专家吗?除了你。他说有的,我孙大雨一个,另外还有半个,加起来是一个半。他就这么狂妄,就厉害。

孙大雨1957年举报16个教授是反革命,我父亲是一个。16个教授,包括苏步青、陈望道、曹亨闻。因为他当时被人家整了。他说,你们说我反革命,我说你们是反革命,我是最革命的。

孙大雨1949年前是大教联的,上海大学教授联谊会,是四个干事之一——这个会没有主席的。孙大雨当时被国民党通缉。但他刺头,蒋介石他要骂,共产党他要批评。1949年以后,给他坐冷板凳,他不服气。1957年百花齐放嘛,提意见,提了就被整。当时,复旦大学怕他自杀,因为他是我父亲的学长,清华大我父亲八级,复旦党委请他到我们家住了三晚。我父亲还是比较尊重他的,太优秀了。

孙大雨桀骜不驯,当时中央不给他平反的。全国99%都平反了,有五个教授没平反。

我父亲是工改(工资改革)委员会委员。我写过一篇文章,有关复旦工改的情况,今年2月在《世纪杂志》发表的。我根据我父亲回忆的,清清楚楚。我父亲是工改委员会教授代表,而且是年轻教授代表。1956年评教授,我父亲是四个最年轻的教授之一。评一级教授的,除了卢鹤绂和我父亲同年,其余都大我父亲15岁以上。

当时1956年评职称,生物系八仙过海,都评不上一级。摩尔根的学生谈家桢,也不要评一级,没有一个人比你软。所以就八仙过海,八个二级。

但有一个人很可惜,应该评一级的。吴定良,人类学家,1949年前是国民政府的院士。当时中国只有81个院士,复旦就两个,他和苏步青。但他也只有二级。而且复旦大学1954年取消人类学系,认为是伪科学。相当可惜。

梁捷:这两年重建了。

李北宏:去年复旦人类学系恢复。折腾太厉害,太可惜了。他的女儿现在很好,在搞吴定良传,锲而不舍。她这个人,是六六届高中,没有结过婚,就为她父亲搞这个传。

复旦大学的文化就这样一代代传承下来。我们一代一代的人能凝聚在一起。我信一发出去,回复纷至沓来,一百多篇文章,都是他们写出来的,方方面面。

你们讲,要过去和当今结合,我觉得这就是个结合。大家聚会,既是对复旦大学的一种感恩,也是对复旦文化的一种反哺。这次,不少失联多年的朋友见面了,家庭之间不和的又团聚了。

有一家,是复旦大学水电工,也长袖善舞。他是电工,文化大革命很活跃,教授被赶出去什么的,都是他在搞。但平反以后,他马上换个面目。1978年,中共上海市委统战部,分给我家一套房子。他鞍前马后,好得不得了。这个人现在还在世。他厉害,是小头头,长袖善舞,确实很能干。复旦大学有这种人。

最近张国伟要写一篇有关工友的文章,我觉得很好,就提供了一些信息。

邵京:本来都在复旦第六宿舍后面的平房,一转跑到第二宿舍教授的房子,是最明显的。

复旦校园,2020年1月。澎湃新闻记者 周平浪 图

李北宏:文化大革命,这些人就暴露出来了。但复旦大学一些老工友,确实受复旦文化熏陶。他们对自己定位非常清楚,是什么位置就是什么位置。

我举一个人,叫张阿长。我母亲是老师,张阿长的小孩,我妈妈教了好几个。他家六个孩子,非常困难。

张阿长原来在上海曹家渡拉黄包车。有一次拉李登辉,认识了以后,就经常为李登辉拉黄包车。后来,30年代,李登辉由南洋华侨送了一部雪弗莱轿车,就不用黄包车了。但李登辉认为他可用,把他拉到复旦当跟班,拎包打杂。他做得很好,对主人忠心耿耿。

这种文化1949年就没有了。但这些人保持着,一如既往,不容易的。复旦大学数学系崔明奇教授和太太去世,是在文化大革命,知识分子最弱的时期。临终他就照料,一路送上山下山。

这种工友很多,保持了中国的这种传统——你说封建也好。不像那些人,卑贱者掌大权,就把这些教授踢在旁边,不一样。复旦文化确实深不可测,我深深感受到这一点。

我讲过去和今天,再拿2018复旦子弟大团圆说事。当时有个辩论,说复二代。复旦老的一些人就不买账:你们什么复二代,我们还没讲复二代,对吧?我就出来打圆场。我专门写了一篇《也谈复二代》,就在这本书里。

变迁

梁捷:我觉得是两代不同的历史。李老师讲的传统,是可以从重庆追溯的,是很早的传统。

对我来说,我是90年代末进复旦读书,大多数老师是78年考大学、读研究生,留下来当老师。这些老师,不一定是复二代,是考进来的。他们的住房情况也和之前不一样。我当时不太了解,可能少数老师还住在第几宿舍,很多老师就住在外面,住在凉城。

李北宏:凉城是当时领导到复旦调研,当场批给复旦土地。我给你多少亩土地,给我造房子。

梁捷:这个厉害。

李北宏:复旦大学职工一下子住房条件改善。

邵京:本来还要大。听说因为北站地区搬迁,学校配合答应让出前面的三个小区。原来叫灵丘路。

张业新:后来路名改掉了。说是谢校长一看,这个东西不行,老是出交通事故,原来这里就是个坟场。

邵京:查得到的。老北站,就新上海火车站的空间。凉城一至三村,复旦就让掉了。

张业新:以前133路到灵丘路,133路是为复旦开的。

邵京:168路也是为复旦开的。

张业新:168路是后来的,新江湾城的。

邵京:包括133路。真的是不一样。

梁捷:现在很多年轻老师住在新江湾城。几代人不一样,当时住在复旦周围,又住在凉城,现在住在新江湾城,这就是一个变迁过程。

我从小住在卢湾区,今天田子坊打浦桥一带。我不是杨浦区的人,是到复旦来读书的。对我来说,本科就住在校园里。我们那时是7号楼,女生住在5号楼,现在叫什么什么书院了。

张业新:书院是4号楼。7号楼是原来经济系的那排。

梁捷:就在二教旁边,反正条件也是很一般的。

张业新:二教旁边是3号楼。

梁捷:3号楼背后。

张业新:3号楼背后是4号楼。

梁捷:二教三教旁边的。

邵京:毛主席像右边,在500号前面。五教在文科楼前面。

梁捷:我们靠近二教三教。对我来说,读大学的时候,周末就回去了,对复旦其实认识有限。后来研究生博士的时候,复旦精心修了北区,相辉堂北面那片研究生宿舍,叫东方大学城。其实影响蛮大。

邵京:一个是大学城,还有一个就是新闻学院搬迁。

梁捷:从我后来认识的很多同学身上发现,大家对复旦的认识一点一点在改。比如,我进复旦的时候,没有双子楼。那时叫中央海报栏,是吧?

复旦大学光华楼,2020年1月。澎湃新闻记者 周平浪 图

张业新:有那个钟,那个钟拆掉有点可惜。当时还有食堂,我记得进复旦那时候,北区还像农田,有条铁路一直在开。我觉得氛围已经有些不一样。到了2005年,百年校庆,复旦变化很大,双子楼建起来。房子建了以后,以前的东西就都没有了。

李北宏:还蛮可惜的。

梁捷:最近十几年,我觉得,整个上海的大学,老师的结构和校园文化,都有一些变化。我很深的印象就是,我读大学的时候,老师有上海的也有外地的,上海的老师比例不低。比如,能说上海话的老师,30%-40%应该是有的。但到现在,跟我差不多岁数的大学老师,是上海人的,我估计10%左右。这个比例是非常低的。

李北宏:就是急剧下降。

梁捷:基本上你找不到。

李北宏:说明上海竞争力是在下降。

梁捷:上海人不愿读博士了,原因确实很复杂。

邵京:和当时的就业可能也有关。本来很优秀的学生,他就不愿在学校当老师。

我觉得可能跟经济有关。我们系好几位中年老师,都是到上海电视台,到现在还在。

实际上,老师这个岗位,我觉得不是那么轻易说来就来说去就去的。包括像潘老师这样的。

梁捷:潘老师跟我岁数也差不多。

邵京:他在新闻系读的博士。如果不是在新闻系读博士,没有在国外的工作经历,他肯定回不到新闻系。

梁捷:我在经济学院。现在当老师竞争也很激烈,压力也是蛮大的。

我觉得,大学的氛围有一些变化以后,导致一个我觉得挺可惜的结果:现在的学生,像你们研究生或本科生(指沈倩芸、朱云依),普遍对上海文化不了解。因为老师也不了解。比如,复旦老师都是海外回来的,学术当然都很好,但本身对海派文化不知道,跟复旦不一定有很强的渊源,也不知道上一届、再上一届的复旦校长是谁。或者看到谢希德、苏步青的名字,没有什么特殊感情,就是一个名字而已,没有切身的联系。

这就使得现在的学生对历史,对上海的历史、学校的历史越来越隔膜。因为他们也接触不到。不像我读书时,那些从重庆回来的老先生,我还听过他们退休前的一两次课。但现在学生觉得这些是历史人物,学脉传承的感受就越来越弱。

我觉得,这是大学里比较可惜的地方。现在可能学术水平越来越高,发论文、做研究大家都很厉害,但跟复旦的历史传承,也应该被探讨。应该对学生做调查,比如问一下现在的校长是谁,上一个校长是谁,再上一个校长是谁,你能够说出几个。

李凌燕:你们应该有校史参观吧?参观完也记不住。可能现任校长是谁都不知道,无所谓。离得太远。

梁捷:我觉得,我们不光是怀旧、做历史研究,不光是单纯讲一些我们不知道的以前那些故事。这本身是重要的,但同时也该跟不同年龄的人讨论复旦的传统。这些人是怎样一步一步过来的。

就像我读书的时候,复旦校训叫做“博学而笃志,切问而近思”,是放在校园里的一块石头。但很多复旦同学觉得——假如你去打听,现在大多数复旦同学会说,我们的校训叫“自由而无用的灵魂”。是吧?

沈倩芸:不是,那是民间校训。

梁捷:但这也很重要。就是什么时候,这变成了重要的复旦精神。我觉得,这个概括也挺好,不是和传统完全没有关系的。今天的复旦学生,和几十年前的复旦学生,在精神上存在什么联系,这是蛮值得思考的。

前面讲了很多,过去复旦那些老师和学生的精神面貌。今天复旦的学生,和其他学校的学生,比如华师大、交大,精神气质有怎样的不同,和前辈的老师学生之间有什么联系?这其实挺值得我们思考的。

比如说,自由为什么对复旦那么重要。我自己觉得,自由对复旦非常重要,但对其他学校,比如交大,可能不见得那么重要。它的精神气质是怎么影响到老师学生的,这些都值得以后再讨论。

新村

张国伟(媒体人):杨浦区是这样。我从小生长在杨浦,住在控江新村。控江新村和曹杨新村一样,都是工人新村,造了许多“两万户”。我就在这里面,度过了童年和少年时代。

杨浦区的特质,就是工人阶级的气质。杨浦有个作家叫管新生,写了一本书,就是写杨浦的工人新村的。他女儿叫管燕草,现在也是很有名的作家。这个人住在一个新村,但这个新村比较小。

杨浦和黄浦、卢湾、静安,都不一样。那边具有许多高雅的气质,过去那叫上只角。我们这里叫下只角。那里的人一般看不起杨浦区——就对李老师他们村庄的人刮目相看,对我们这个新村的人未必看得起。但事实证明,杨浦区出了许多很有名的作家、学者和科学家。

你们知道陈思和。陈思和的中学叫靖南中学,北面就是控江二村小学。他读中学的时候,我是那所小学的学生。控江二村小学是很好的学校。现在一般人进不去。那时任何人都可以进去,工人子弟都可以进去。

杨浦的教育特质,带有许多工人的气质。一个是团结,第二个是热情。团结,工人比较抱团;热情,具有草根的心态。

我们这里是产业区,是近代工业的摇篮。他们(指李北宏、邵京、张业新等)父母都是大学教授,或者经过复旦、同济的熏陶。但杨浦的工人新村子弟,父母大部分是工人。

杨浦公园里的老人,2020年1月。澎湃新闻记者 周平浪 图

我父母就是工人,我周围邻居都是工人。杨浦区读书好的人,许多出自工人家庭。我有许多同学,都脱颖而出。我父亲还算读了点书。我的邻居,有的人父母不识字,但自己很努力。有一句话叫,“杨浦区要么不出,要么就出大将”。

我印象很深。那时我小学一年级,看到靖南中学的窗户都被敲碎的。文化大革命中,学校校风好不好看窗户,窗户如果全碎,校风肯定不好。后来我读了中学。我读的是交大附中,窗户很好,外面人看这个学校,一定老灵的。

我觉得,这也锻炼了一批人。但绝大多数的人,文化程度不是很高。许多人后来插队落户。

工人的气质,有好的地方。就是讲义气,很抱团;很热情,互相帮助。家家户户,今天烧了什么东西,隔壁邻居有什么东西,我拿一碗给隔壁。管新生在《工人新村》里都写到了。我在《杨树浦文艺》上认真读了连载。我家里有,所以每期都翻翻。我蛮仔细地看了,蛮好玩的。因为跟我小时候有一点重合。

江湾体育场,2020年1月。澎湃新闻记者 周平浪 图

复旦的历史,如果我讲,要从吴淞开始讲。吴淞是1905年,1922年搬到江湾。不是我比李老师、张老师或邵老师有多少能耐,是因为他们的父辈就是从北碚过来的。

她(指邵京)的爸爸叫邵嘉陵。为什么叫邵嘉陵?他本来叫邵文绅,因为嘉陵江,改了名叫邵嘉陵。她上次给我的她爸爸登记的入学学籍表上填的是原名。这说明他们对嘉陵江、对北碚很感兴趣,或者说很有感情。

我去年为研究复旦校史,自费去了一次北碚,回来写了一篇文章。北碚博物馆的馆长叫莫骄,特地陪我。他很热情,而且请了北碚区的区委副书记来。说明北碚确实培养了这一批人。

我读大学时间比较长,以后又留校任教,我在复旦有十多年从学生到教学的经历。如今我太太还在复旦。我经常去复旦。最近一个阶段,我就把复旦历史梳理一下。李老师一直鼓励我,这个要写。

我上次在大隐书局和五角场街道办的一个讲座讲的题目叫“当五角场遇上复旦”。许多人认为五角场很早就有,实际五角场的称呼是解放后才有。

大上海计划的五条路,其中一条是笔直的——邯郸路和翔殷路本来是一条。本来不是什么“五角场”。只是解放初把它叫五角场,而且叫得最早的是五角场的街道、五角场的小学。

为什么叫“五角场遇到复旦”,而不是叫“复旦来到五角场”,因为复旦的历史比五角场早。复旦1922年就到这了,当时叫江湾。现在我们一讲江湾,就想到新江湾,这个不对的。邯郸路校区就是江湾校区。你们父辈都说住在江湾。为什么叫江湾?是虬江弯了一下。虬江的江湾,江湾镇是在这边的。江湾镇现在属于虹口区,五角场属于杨浦区。许多人都搞不清楚,这是很有意思的历史。

五角场遇上复旦以后,它发生了很大的变化,复旦自身也发生了变化。这是一个可以展开的话题。这一期的《复旦人》,要把我讲的整理稿登出来了。

所以,杨浦区高校以复旦为龙头。同济是解放后再到这里,解放前比较早的校区好像是在宝山,后来炸掉了,炸掉以后先西迁,西迁到了李庄,回来后校园没有了,就向当时国民市政府要求恢复,找到四平路这块地。这块地是日本人学校,日本人学校有礼堂,现在同济最老的礼堂应该是日本人学校的饭堂,也是日本人学校的礼堂。

那时同济在四平路上就找到了日本人学校。我看过一篇东西。当年在电视大学读书的一个学生,写了一篇回忆录,说80年代他在这里读书时,还有日本人来。1980年代中日友好,小时候在这里读过书的日本人,又来看这个房子。就是日本人学校。

从这个角度说,复旦在这里的历史远比同济悠久,尽管同济也算重镇。

现在我们说杨浦区。复旦过去属于宝山区,最老早是江湾区。

李北宏:北郊区。我读复旦小学时还属于榆林区,60年代划到宝山。

张国伟:我80年代读书时,还是宝山区,宝山县。最早复旦属于江湾区,所以属于市区。后来变成宝山县,就是城镇户口。

邵京:我在市区读书,就到了宝山插队,没有走远。

张国伟:所以陈望道校长特别关心,因为粮票布票,城镇的和城市的都不一样。

邵京:同济比较占便宜。

张业新:复旦教工是市区户口。在户口本上,我爸那个地方有个章,市区户口。我们的章就没有了,还是城镇郊区户。

张国伟:他们拿的粮票什么的都比较低。陈望道先生一直跟上面呼吁。他临死时,人家问他有什么心愿,他说我没什么心愿,就要求复旦能够变成市区户口。老校长很殷殷关切我们教工,所以大家还蛮怀念他。

解放后,杨浦教育还有许多可圈可点的地方。杨浦中学的于漪,她的爱人,就是我们的老师,黄世晔,就住在复旦新村。黄世晔是历史系的,现在有一百多岁。前几年我还看到于漪和黄世晔在散步,我经常看到他。另外,交大附中为什么在这里?那时我们搞不清楚,交大明明在徐家汇。交大附中在解放后也有故事。还有复旦附中,现在的复旦附中过去是工农子弟速成中学。真正的复旦附中应该是现在的复旦中学,就在华山路上。

李北宏:李家祠堂。

张国伟:新闻系有3家是最牛的。燕京大学新闻系,燕京大学已经没有了。中国政治大学,在大陆没有了。只有复旦大学还在。所以很牛的。

复旦的新闻系解放后要关掉,并到中文系去。后来陈望道要搞,周恩来就跟毛主席说,陈望道要搞,毛主席说,陈望道要搞,就让他搞。新闻系就保下来了。不然新闻系就没有了。所以复旦新闻系很牛的,我们的牛,牛在当时部校共建。

邵京:我们是样板。

张国伟:学术独立,思想自由,政罗教网无羁绊。

校园媒体

王昀(复旦新闻学院毕业生):我是2005年入校的。当年复旦跟同济也在空间上建立联系。地铁没有现在那么多。也没有那么多快递。要去买东西或跟人见面,就需要依靠自行车解决。当时校庆建了一条绿色通道,从复旦校门一直通到同济。

张国伟:有一个自行车道,是绿颜色的。仔细看还在的,就是深一点颜色。

王昀:没有人接着去讲这条路了。小朋友肯定都不知道,大概也不会骑车去同济。

张国伟:那个时候也没有共享单车,买的车没几天就被偷掉。我老婆被偷了三四部车子。恒丰路桥这里,有时买回来一看,是自己的车。复旦偷车有名的。

张业新:我被偷掉好几辆。有一辆过了5年找回来了。因为我到派出所报失了。后来有一天,公安局打电话给我,让我到南京路步行街岗亭那边,然后我的自行车在,有个号码。他说,拦到一个骑泔脚的人,给他弄下来了。

王昀:是变相共享的单车。

张国伟:复旦以前的门房管得很严,陌生人不能进来,后来实在管不住,都可以进来了。偷自行车的人有团伙,知道复旦的自行车比较好偷。因为复旦上课的时候,车停在教室门口,人不可能出来。你进去,铃响了,上课了,我就可以偷了。所以不像到居民楼下偷,撬的时候,人家回来了。他知道,上课的时候肯定可以动手的。

王昀:这里有《雪山短歌》,这本诗集现在重新出版了。我买了一本,放在这儿,代表当时复旦的气息。世纪之交的时候,复旦做志愿者的气氛比较浓,为理想主义献身,会被人当做偶像。不是为了国家这种概念,是为了自己的目标和理想,为了人的自我完善,去做一点事。具体到马骅,他也不是单纯为了支教,让孩子学习知识,而是作为诗人,为了脱离一种既定的规范,去实现自己的人生哲学。学校里这个气氛非常重。现在校史馆里仍然有他的照片。这是我进校之前对复旦的一个印象。

我进学校之后,在《复旦人周报》,也看了过去的《复旦人周报》,上面有很多学校的历史。比如邯郸路动工的时候。给学生带来很多麻烦,从2号楼、3号楼、6号楼、7号楼,跑到5教、6教去上课,路就被封死了。《复旦人周报》上就会讨论这件事。

张国伟:《复旦人周报》,现在还有吗?

王昀:现在还有。

张国伟:过去《复旦人周报》是油印的。80年代,我还在复旦做老师,我的学生有一次约我写稿子,我写过一篇柴可夫斯基的。因为我上课时跟他们讲交响乐。

我记得那个时候是油印的。现在还有吗?现在不是油印的吧。

王昀:现在我不知还印不印了,反正有是有的。

邵京:这是我们88级编的《复旦人周报》(指桌上资料)。

王昀:早期的复旦人周报,我印象最深的,就是北约轰炸南联盟,学生出去抗议。大家真的是群情激愤。

梁捷:1999年的时候。

王昀:当时我们说,复旦校报之间的竞争,跟外面的都市报差不多。南区学生园区有一份叫《风景线》,学生会办的叫《复旦人周报》,团委办的叫《复旦青年》。

张国伟:《复旦青年》,我真想跟他们提个意见。为什么做大报的形式,那么大,没必要的,读起来不方便。

李北宏:文汇也对开,太大了。

张国伟:做成《新民晚报》这样大小就可以了。

王昀:就是要大报的这种气势。

张国伟:这个我不敢苟同。

王昀:其实刚进学校时,各社团招新,我去《复旦青年》面试。有人问我们,对《复旦青年》有什么建议。我提的就是,没必要这么大开报。但大家就笑一笑。

张国伟:有时候很浪费,一张照片搞得很大,我不大喜欢。我觉得校办报纸再小一点,便于阅读。

王昀:还有一份是研究生的报纸,叫《复旦研究生》。一共是4份学生报纸。

张国伟:以后可以写一篇这样的文章。

王昀:这些东西不大会有人记得,记得的也不大会系统讲出来。

邵京:现在《复旦人》基本上是校友在看。

张国伟:现在《复旦人》有一本杂志,是复旦校友会办的。

邵京:变成正式校友礼品了。

王昀:各位之前都会去什么书店。

张国伟:新华书店没有了,现在就是经世书局,路过就去看了。过去有一条步行街,步行街上面有一个学人书店,学人书店不是两楼可以走上去,我女儿做过一个学人书店的模型。

邵京:女儿现在都大了。步行街关到现在都10年了。原来学人书店很有意思,有二楼。而且造型特别好,很多人跑去拍照。

张国伟:我女儿做过一个模型。在网络还不是很流行的时候,传得很开。

邵京:复旦附中前面,教师公寓门前,有一个私人的书店,鹿鸣。

张国伟:鹿鸣现在有的,在政肃路上,正大体育馆对面。到南区里面去了。

朱云依:就是南区学生宿舍里面。

张国伟:有个古月书店,在教师公寓旁边。

书店都开不下去了。现在书店很难开。有一个叫智达书店。智达不是复旦的,经世是复旦的。智达我没进去过,听说无人售书,也是蛮有意思的。复旦初期有没有书店?

张业新:没有,只有看小人书的。以前整个五角场只有一个新华书店。

张国伟:新华书店还是五角场的文化绿洲。以前五角场很破,卖镰刀斧头,门面就像电影《闪闪的红星》里的米店。你们想象不出来。

张业新:大西洋百货后面叫国济路。卖绳子,还卖农药。种地需要农药。

王昀:当时复旦周围有没有咖啡馆?

张国伟:咖啡馆就是大家沙龙。那个咖啡是很蹩脚的。大家沙龙还有吗?

朱云依:有的,南区有,本部也有。

梁捷:以前我读书的时候,几乎都没有。南区有一个叫海德格尔咖啡馆。

王昀:对,海德格尔。当时我刚进校的时候,BBS上看到很多帖子,说它关了,其实是2005年我进校之前关的。我那时从老帖子里看到它关了,都觉得很可惜。

梁捷:当时觉得复旦周围谈恋爱都没地方去,环境很糟糕。

张国伟:谈恋爱就是树林里。我们经济系有一个学生,以前和我是同事,在树林里被人家执行队抓住。出来了以后,执行队讲要告诉谢希德听。这个学生就说,你帮帮忙,谢希德才不管你这些事。你懂得吗,谢希德男的女的你知道吗?那个人连谢希德男的女的都不知道,因为谢希德的名字像男的。

邵京:复旦附中的学生谈恋爱也躲在冬青树里面,没有地方。

张国伟:那个时候没有什么咖啡馆。80年代搞了一个大家沙龙,实际在学校里。

邵京:那个时候谈恋爱也不可以公开的。

张业新:后来中央食堂上面搞个舞厅。

邵京:中灶。

张业新:那个叫大灶。

邵京:现在变成工会了。原来工会旁边的风雨操场,这个李老师应该知道。就是现在幼儿园那个地方,叫灯光操场。

关于2019上海城市空间艺术季

为进一步促进上海的转型发展,提升城市公共空间品质,推动城市更新工作的开展,以“文化兴市,艺术建城”为理念,上海市规划和自然资源管理局、上海市文化和旅游局、上海市杨浦区人民政府共同主办的2019上海城市空间艺术季(SUSAS 2019),已于2019年9月29日在杨浦滨江拉开帷幕,活动持续至2019年11月30日。

上海城市空间艺术季是市政府批准举办的大型城市公共活动,旨在通过“展览与实践”相结合的方式,将城市建设中的实践项目引入展览,将展览成果应用于建设实践,从而倡导城市公共空间理念、提升城市魅力。

本届空间艺术季以展现上海城市滨水公共空间的建设成就为背景,将杨浦滨江南段5.5公里滨水公共空间作为主展场,邀请世界各地艺术家结合工业遗产和场地特色,在地创作一批公共艺术作品留存于滨江,丰富滨江景观;将原上海船厂的两座船坞开放,为人们带来大构造空间魅力的震撼体验。

关于“杨浦七梦”

2019上海城市空间艺术季SUSAS学院的项目之一,由澎湃新闻市政厅与复旦大学信息与传播研究中心发起,希望借助七组研究和创作,勾勒出曾经生活、工作在此地的人们,与此发生过怎样的故事,如今又对此怀有怎样的梦想。成果将于9月底至11月底在原烟草仓库的“绿之丘”展出,并期待纳入更多观展者的讲述。

进博会调休2020(2020年进博会什么时候开始)

编辑:众学网